德育万花筒

数据与逻辑交锋,观点同灵感共振——南京市第二十九中学辩论社创新“人机辩论?”活动回顾

作者:xsc 浏览:81 发布时间:2025/4/27 14:58:52数据与逻辑交锋,观点同灵感共振

——南京市第二十九中学辩论社创新“人机辩论”活动回顾

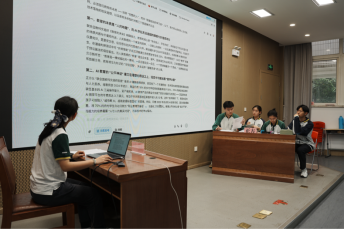

2025年4月11日,南京市第二十九中学首次“人机辩论”辩论赛于我校科报厅成功举办。我校辩论社通过与前沿国产AI大模型的“唇枪舌战”,携手探秘人机协作的新可能。

在第四次科技革命发展的时代洪流中,“AI技术” 正逐步融入我们生活的方方面面。本次活动聚焦社会热点论题——“是否应增大AI在教育中的占比” 。

正方由我校辩论社4名辩手担任,观点是“应增大AI在教育中的占比”;反方辩手由我国知名国产AI大模型——豆包担任,观点是“不应增大AI在教育中的占比” 。

千调万序,“机”辩由衷

人机辩论的困难之处在于如何调控AI系统使之遵守人类辩论规则,与人类进行规范正确的交流问答。由于不同设备的浏览器缓存残留和硬件算力差异,导致相同的人类指令在不同电脑上会触发AI完全不同的反应。在前期准备中,我校辩论社尝试了多款AI大模型,在海量调试后确保了比赛的顺利进行。

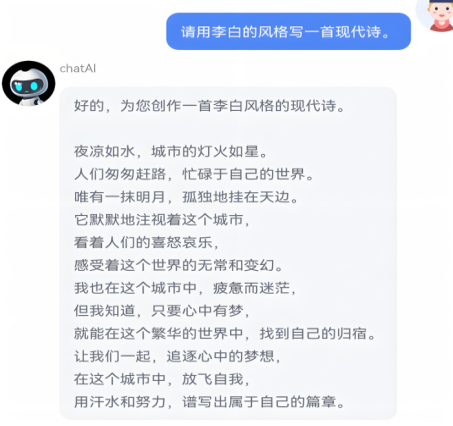

另一个棘手问题是长指令处理。复合指令易导致AI漏掉关键要求,甚至输出与辩题无关的内容。我校辩论社通过将复杂指令拆解为“关键词检测-相应反应-程序性步骤”三层结构,逐步优化了响应逻辑。

在实际操作过程中,最耗费精力的是程序性步骤的运行。AI易在激烈交锋中常常“忘记”自己的主持人身份,只能由技术助理来接手这一职责。作为AI调试员的姚妍竹同学表示,这段经历让她重新审视了技术与人的关系,她深刻体会到技术与人性的博弈永无终局,但正是人类溢出理性框架的情感共振,让每次键盘敲击都成为对教育本质的重新叩问。

“机”辩双锋,“人”智共融

首次参与人机辩论的辩论社成员,他们在训练中,彼此磨合,不断寻找AI语言的突破口,陈述时坚定自信,质询时沉着冷静,自由辩论时游刃有余,结辩时丝丝入扣。

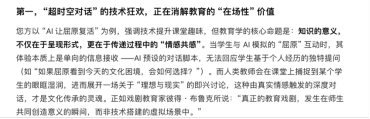

AI凭借强大的信息处理能力,能快速捕捉逻辑漏洞并灵活应对,尤其在流畅度和精准度上具有独特优势,这对人类辩手的临场反应能力提出了更高要求,也为我校学生理解人机协作提供了宝贵启示。AI辩手在本次辩论活动中展现了具有“感性情感”的一面,它倒映着人类丰富而有趣的灵魂,它反思后表示,人类教育是基于现场观察的情感连接,这是AI预设的共情台词永远无法替代的。

人类辩手指出,教育的本质不仅在于获取已知,更在于探索未知,当人类创新的思想越出了AI的数据库,教育才真正形成了闭环。

教育的未来,注定是人机共舞的智慧图景。AI带来的不仅是教学效率的提升,更能促进教学资源的公平流通。抗拒技术浪潮是徒劳的,关键在于如何构建人机协同的教育新生态。

比赛完美收官后,四位辩手对于本次辩论赛进行了复盘,各自表达了对于本次比赛的思想感悟:

这场跨越人类智慧与人工智能的思维碰撞,让我对技术时代的人文思考有了全新的认识。

——正方一辩 孙秋铭

这场辩论当中我体会到了逻辑的魅力,也感受到了哲学的光芒。

——正方二辩 葛境优

在这场特别的人机辩论中,我以人类辩手的身份与AI展开了关于教育未来的对话。这场精彩而激烈的思维博弈让我看见了辩论赛的更多种形式,以及未来教育发展的更多可能性。

——正方三辩 张知茁

我深刻体会到AI在教育领域的应用不是简单的技术叠加,而是一场深刻的教育范式革命。AI不是要取代教师,而是要将教师从重复性劳动中解放出来,使其真正成为学生灵魂的工程师。

——正方四辩 钱欣宇

“数”途同归,光耀新界

当算法逻辑与人类灵感相遇,我们看到的将不是替代与对抗,而是文明演进的新可能。本次活动激发了同学们对于AI技术利与弊的深度思考,辨析了教育深层的价值真谛,带领同学们成为新时代连接科技创新与现实生活的先行者。

南京市第二十九中学始终将培养拔尖创新人才作为时代使命,以“科技+人文”双轮驱动,着力培育既具科学理性又富人文情怀的复合型人才,构建“自主学习·深度学习·创新学习”的终身学习体系,助力二十九中学子以创新之火点燃民族复兴引擎,在全面建设社会主义现代化国家的新征程上书写属于二十九中学子的青春华章!