学校要闻

青砖黛瓦间对话六朝风骨 博物馆研学开启时空穿越之旅——南京市第二十九中学高一十三班研学活动

作者:xsc 浏览:1223 发布时间:2025/4/14 19:30:09青砖黛瓦间对话六朝风骨 博物馆研学开启时空穿越之旅

——南京市第二十九中学高一十三班研学活动

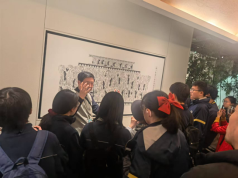

2025年3月30日,南京市第二十九中学高一十三班研学团队在此开展了一场由张晓刚老师授课的思政课活动。当诗歌和传说都缄默,只有文物会说话。推开南京六朝博物馆的玻璃门,仿佛踏入了一条时空隧道。青瓷莲花尊的釉色映照着午后的阳光,瓦当砖铭上的篆隶文字在光影中低语,数字沙盘里建康城的坊市街巷随指尖流转——这座由贝聿铭团队设计的现代博物馆,以“青瓷院落”的意象为容器,盛满了六朝三百余年的文明沉淀。

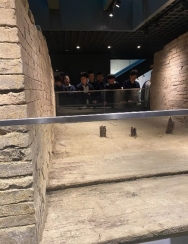

第一组:六朝皇宫遗址:和历史对话

当我们站在皇宫城墙的遗址前,在这有10米宽的巨物面前,老师却告诉我们,这还仅仅只是原城墙的一半宽度。

只有真正和历史面对面,我们才能体会到建康城何谓为当时世界上的最大的城市。作为一名南京学生,刻在六朝人的血脉里独特的地理密码便是长江的浪涛和中山的轮廓,而此时,又刻画了一道历史的厚度。

遗址考古不是对废墟的凝视,而是解码文明基因的密钥。只有遇见,方能传承。

第二组:青瓷莲花尊:打造独家展馆

眼前这件青瓷莲花尊,正是以青瓷为骨、莲花为魂的旷世杰作。

为了让这件镇馆之宝焕发光彩,得以更好地传承下去,六朝博物馆的展陈团队可谓匠心独运:抬头可见莲花状灯池洒落柔光,与展柜灯光交相辉映,恍若佛陀脚下的八宝莲池;绕至后方透过月亮窗凝望,青瓷莲瓣在云雾纹背景中若隐若现,恰似“莲开九霄”的南朝诗画意境。

张馆长建议后排的同学们稍稍屈膝,从这个角度看去,莲花尊仿佛凌空悬浮于云海之上,那一刻,是否也听见了穿越千年的梵音?

第三组:瓦当:匠心独具

瓦当是中国古代建筑的高颜值配件,专用于宫殿、寺庙等重要建筑的檐头,既能防风挡雨、保护木结构,又可以作装饰。它们不只是冷冰冰的工艺品,更是古人生活的见证,向我们展现历史的温度。

千年前的工匠和我们,此刻通过这些陶土完成了一次跨越时空的对话。而他们历经千年,依然保存完好,离不开无数考古学者和文物保护工作者的努力。

第四组:陶俑:细节处的传承

我注意到某尊胡人俑的履尖沾着微量青膏泥 ——或许正是当年窑工从秦淮河畔踩回的泥土。这些被时间啃噬的伤口,反而让凝固的陶土有了生长的肌理,就像博物馆特意保留的残缺处,恰是为今人预留的填空处。

突然明白这些陶土造像为何总带着似有若无的笑意:当建康城的宫阙尽化劫灰, 朱雀航的笙歌早付流水,唯有匠人封存在陶土里的刹那生动,仍在与每个驻足者进行着永恒的密语。我们观陶俑,陶俑亦在观人间——隔着千年光阴,彼此都成了对方眼中的风景。

第五组:谢鲲墓志:文化

这是1600年前谢氏族人的遗物——长不过三尺的谢鲲墓志,用67个隶书文字,将一场跨越山河的迁徙刻进了石头的记忆。

六朝匠人的凿刀在石上起舞。横竖转折间,隶书的庄重与楷书的清峻悄然交融,他们用北派的笔法在江南石料上书写,让每个文字都成为文化交融的渡船。

第六组:青瓷釉下彩盘口壶:文明

釉下彩,曾被认为公元八世纪唐代才出现的技术。然而,1983年,公元三世纪的东吴大墓的黄土深处惊现此壶,如一道惊雷劈开历史迷雾,将中国彩瓷史向前狂推五百年。

老师告诉我们全国1.08亿件文物中仅195件文物被冠以“禁止出国”的至高殊荣,而此壶以南京六朝遗珍之姿,傲居榜首。

三国烽烟里,匠人以陶土为纸、釉彩为墨,写下对永恒的虔诚,它不仅是技术的丰碑,更是乱世中文明不灭的明证。

这场穿越时空的对话启示我们,文明从不是尘封的标本——它活在秦淮河流动的波光里,显影于长江经济带的航道上,更延续在每一个触摸过六朝砖瓦的年轻掌纹中。那些被考古手铲唤醒的建康记忆,终将在我们这代人手中,书写成新的金陵传奇。

六朝的风,依然在吹。它掠过台城柳的新芽,拂过博物馆穹顶的竹影,最终停驻在研学笔记的扉页上,化作一行墨迹未干的批注:所谓历史,不过记忆留给未来的信笺,而我们的传承,便是文明最生动的续章。