学校要闻

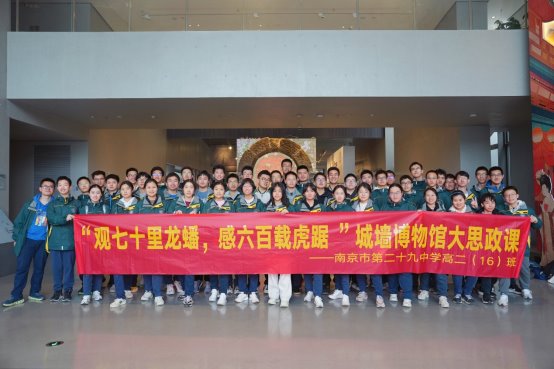

城墙砖石诉春秋,二十九中学子传薪火——南京市第二十九中学高二16?明城墙研学实践

作者:xsc 浏览:1064 发布时间:2025/4/9 17:10:44城墙砖石诉春秋,二十九中学子传薪火

——南京市第二十九中学高二16明城墙研学实践

班级:高二(16)班

组长:乔欣妤、孙逸嘉、王天则、陈展屹

小组成员:孙培杰、崔语禾、罗芳钰、周雨婷、缪星辰、蒋栩峥等50名同学

研学时间:2025年3月29日下午14:00~15:30

研学实践单位:南京城墙博物馆

研学领域:南京城墙博物馆、中华门瓮城

实践方式:大思政课

实践背景和意义:

本次活动通过大思政课的形式,旨在实现多维度育人目标,突出博物馆特色,打造 “行走中的大思政课”。希望学生能系统深刻理解其历史文化与遗产价值,筑牢文化与思想认知基础。通过大思政课,学生能深入思考城墙在历史发展中的作用及与城市文化的关系,这激发了学生对中华民族传统文化的热爱,增强文化自信,在思政教育引导学习古人工匠精神。

实践过程:

同学们分为两组,由两位讲解老师带领教学,每位老师带领25名同学,进行讲解授课。在中华门,同学们先参观了气势恢宏的中华门三道城门。同学们登上城墙,抚摸着一块块城砖上岁月冲刷的痕迹。“水国春常在,台城夜未寒”,明城墙正是南京六朝古都十朝都会历史的真实写照。跟随讲解老师的脚步,在中华门的藏兵洞中,同学们一头扎进历史的洪流。洞口幽森,裹挟着远古的气息扑面而来。藏兵三千,藏粮万石。行走其中,似能听见金戈交击,感受到士兵们蛰伏待战时的紧张。藏兵洞是一部无言史书,默默诉说着那段硝烟弥漫、保家卫国的过往。

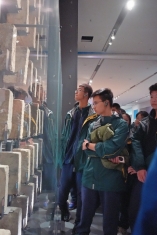

如今藏兵洞已经被改造,布置了对城墙历史和城砖文化的文字介绍,行走其中,同学们学习了南京古城墙实行独特的城砖责任制,将责任具体化、透明化。每块古城砖上都以模印、刻划等方式标注了产地、烧制时间、督造各级官员和工匠姓名,形成完整的责任链条,充分保障了砖块的质量。南京古城墙可以历经600余年风雨仍保存完好,就是与这种严格的责任要求密不可分。同时,保存良好的城砖由于记录了明代行政区划、官职体系、工匠制度、文字演变等,也成为了研究明史的一手资料。

接着同学们走入城墙博物馆,学习了解了城墙的前世今生。历经六百年沧桑,这堵用一块砖、一抔土筑成的城墙,既是能工巧匠锻造的物理屏障,更是无数无名守卫者铸就的精神长城。戚家军的旌旗曾在此猎猎作响,抗日军民的鲜血浸染过垛口青苔。从军事屏障演变为城市文化地标。民国至今的城门增筑与修复,体现了城墙与城市共生的智慧;1995年中外合作修复,开启了国际化保护之路; 2016年开展的“颗粒归仓”行动,动员了全民守护城砖;如今,城墙灯会、文学地标塑造等活化利用方式,让古老城墙融入现代生活,向世界展示中华文明的延续与创新。

总结与思考:

在参观了中华门及城墙博物馆里琳琅满目的城砖藏品后,同学们感触颇深。他们用文字记录下来了自己的感触:

“我们在中华门,看现代车流穿过600年前的城门洞,惊叹古人对‘永恒’的追求;在古城墙上,发现墙砖上斑驳的‘洪武七年‘铭文,瞬间与筑城工匠共情;在明代古南京城的立体展示中,感受朱元璋将陵墓与城墙、钟山风水浑然一体的野心……明代南京城是“天人合一”规划的巅峰之作,其布局的实用性与象征性至今影响着南京的城市肌理。我们在砖石、地名与残迹中,似乎读懂了半部中国都城史——这座城,值得用脚步丈量,用想象填补。“

——缪欣辰

“参观过城墙博物馆后,发现城砖上不仅有时间的沧桑印记,还有一位位工人和官员的名字。这正是城砖责任制的缩影。南京城墙的城砖责任制是一种层级化管理的体现。城砖经过辛苦烧制运送至南京,任何一块出现问题,均可追溯至个人。从工匠到官员,每一个人的名字都镌刻在质朴的城砖上。这不仅体现了明代严密的官僚体系,更成为中国古代工程管理的典范。质量保障不仅依赖技术标准,更需构建权责明晰的管理体系。”

——孙逸嘉

最后,在参观的尾声,同学们认识到了古人那值得彪炳的工匠精神。那些凸起的棱角,是洪武年间十万工匠以血汗浇铸的脊梁,砖面斑驳的"物勒工名"制度,让每一块城砖都凝固着工匠的姓名与责任。当指尖抚过六百年风霜打磨的凹陷,细碎的尘灰中仿佛传来历史深处的回声,在砖缝间凝结成绵延千年的记忆。过去的工匠的汗水被今人抚去,两双明眸的光芒跨越时空交汇。城墙砖石上的每一道刻痕,都是时光写给未来的家书,记录着大国工匠的精诚、历史长河的奔涌与守护者不灭的赤忱。致敬每一个永不熄灭的灵魂,致敬每一份生生不息的热望。