学校要闻

南京话的传承与发展——高二9班博物馆里的大思政课研学实践活动

作者:xsc 浏览:1078 发布时间:2025/3/13 8:54:14南京话的传承与发展

班级:高二9班

组长:柯佳宜

组员:孙凡越,冯璇,武谷宜秦,吴兆仪,陶艺文,钱柯安,刘北宸,陈子雨

研学地点:南京方言博物馆(南京陈宗霞工作室)

南京话作为中国方言的重要组成部分,承载了南京的历史民俗和地域特色,是南京文化的重要组成部分,具有巨大意义。它作为南京市的一张名片,近来却在网上被错误传播,给其他城市的人以脏话连篇的错误印象。因此,为了为真正的优美文雅的南京话代言,为了感受城市历史记忆,增强我们的文化认同感和归属感,为了近距离感受南京话的独特韵味与表达方式,我们走进了南京方言博物馆,在陈宗霞老师的生动讲解下,聆听带着过往岁月烟尘的南京话。

人物简介

*陈宗霞:2012年,陈宗霞被国家语委权威专家鉴定为“南京方言发音人”。。陈宗霞老师在此厚植南京本地方言土壤,不断创新节目表演形式,打造《老吆喝》、白话《南京老记忆》等非遗特色传承节目。

活动过程

首先,我们欣赏了由陈老师和她的徒弟们带来的南京话诗朗诵《再别康桥》和南京话改编版《防诈骗》,将方言与语言艺术相融合,带来不一样的听觉感受,让同学们都如痴如醉。随后,紧跟陈老师的步伐,我们来到连廊,一起学习老南京话中的各式俗语表达和单双叠词的运用。同时,同学们还跟着唱了几首曾经在南京十分流行的民谣“马兰花”,富有韵味。

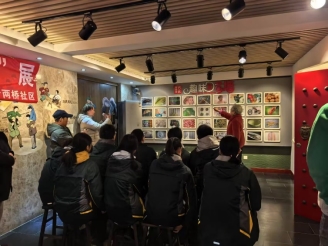

来到互动室,我们切身领会了南京话的奥妙。看着墙壁上各种生活物品,陈老师教我们用南京话说“今明昨后前”“碗杯筷碟盆”等最常用但也是几近失传的儿化音。同学们在不断练习中也慢慢从生涩变得熟练,到最后可以自信的说出来,获得陈老师的夸赞,每个人都十分自豪和开心。

在最后的对话环节,同学们也就自己对于南京话和南京文化应该如何传承与发展提出了自己的想法和建议。同时,我们也回到最初的疑问:关于南京话的历史性和艺术性。在与陈老师进行深入沟通后,我们也对这个问题有了新的思考和感悟。

南京话的“雅”与未来

前天在讨论的时候,谈到许多年轻人了解南京话是从“脏话”开始。但实际上,当我们深入去了解时却发现“金陵雅言”之高雅所在。“高雅”一词可谓在《红楼梦》中展现的淋漓尽致:“吃酒”“吃茶”处处可见大家族高雅的行为传统。不仅如此,南京话中有着大量相似的充满文化底蕴的词语,为这门方言增添了一份雅趣和书卷气。同时,那句话中也有不少形象生动的词,譬如将玉米称作“油珠珠”,充满市井气和生活气息。

当前,由于城市化的进程,正宗的南京话如今也越来越难听到。在网络快速发展的时代,除了线下参加关于南京话的讲座亦或活动,譬如白局一类,我们更要充分发挥网络的广覆盖,多方面传播的特点,让南京话的“雅”活起来。

我们的心得体会:

1.今日走进李宗霞老师的南京话工作室,感受乡音魅力。老师用原汁原味的南京话朗诵诗歌,带着白局韵味的声调仿佛重现了老城南的烟火气;从明清官话到现代俚语,系统梳理方言演变脉络,还教会我们“来斯”“秋油”等老南京话。作为土生土长的南京人,第一次意识到这些日常用语里藏着文化年轮。方言不仅是交流工具,更是城市记忆的密码,需要我们在柴米油盐中继续传唱下去。——孙凡越

2.学说南京话,真是既有趣又充满挑战。那独特的腔调和词汇,让我感受到这金陵古城深厚的文化底蕴。但想到南京话可能面临失传的风险,不禁有些担忧。希望未来能有更多人学习和传承南京话,让这份语言宝藏继续发光发热。——武谷宜秦

3,参观南京方言博物馆,很高兴能看到有老一辈的传承者,新一辈的的学习者合力将南京话的真实面貌展现给当代人。当陈老师用南京方言侃侃而谈时,我的脑中不禁遐想以往南京人们的生活状况,操着正宗的南京话,不时几个叠词几个俗语,既亲热又生动。方言真是生活的载体。方言博物馆让人了解南京话的形式十分轻松有趣,实体的物件,生动形象的油画,还有给小朋友游戏的跳方格和童谣,在有趣的活动中,南京话便会带着过往南京的气息自然地流进参观者的心。——冯璇

4. 观看《再别康桥》南京话和普通话对照版的朗诵后,我感受到了语言的独特魅力和文化的深厚底蕴。南京话作为吴语系的一种方言,有着独特的音韵和语调,它承载着南京这座城市的历史与文化。而普通话则以其规范和通用性,让更多的听众能够理解诗歌的内容。两种语言的对照朗诵,既保留了南京话的原汁原味,又通过普通话的传播,让更多人感受到这首诗的美。——吴兆仪

活动后的思政课

由于时间、场地限制,班级部分同学参加了活动。但我们决定要将自己的所看、所听、所想分享给班上的其他同学。于是,我们向班主任申请了一节班会课,和同学们一起“韶一韶”我们的方言和民族文化。

方言,是一个民族文化的象征。人们从方言里可以了解到你从哪儿来。让我们设想一下,在遥远的未来,人们可以自由穿梭于历史的各个时间的点。迎面走来一个路人,你发现他穿的是21世纪的服装,你会感到亲切;上去搭几句话,发现他说的是中文,你会有“他乡逢故知”的感觉;聊了几句家乡话后,发现他也是南京人,说着一口流利的南京方言,你会感到“老乡见老乡,两眼泪汪汪”。方言,不仅是历史的见证,也是劳动人民智慧的结晶,更是日后自我介绍时候的有力名片。掌握一口流利的方言,和书画、相声、唱歌、跳舞一样都是一门技能。

或许有那么一天,我们会在更广阔的场合,用一段短短的南京白局向国际友人介绍我们自己的家乡呢……